監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

不公平な贈与や遺贈によって、相続人として本来受け取れるはずの遺産が一部しか取得できなかったり、あるいは遺産が一切取得できなかったりした場合、不足分に相当する金銭を取り戻すために“遺留分侵害額請求”をすることができます。

この遺留分侵害額請求には時効が定められていて、期限内に手続きをしなければ権利を有していても、不足分を取り戻せなくなってしまうため注意が必要です。

今回は、遺留分侵害額請求の時効に着目して、時効を止める方法や遺留分を請求した後の注意点について解説していきます。

※2019年7月1日の民法改正により、“遺留分減殺請求”は“遺留分侵害額請求”と呼ばれるようになり、持分の遺産そのものを取り戻す権利から、持分を金銭評価した金額を請求する権利へと変わりました。

Contents

遺留分はいつまで請求できる?期限はあるのか?

遺留分を侵害された場合、その不足分を取り戻すために“遺留分侵害額請求”を行うことができます。

遺留分とは、相続人に最低限保障された遺産の取得分のことです。

公平な相続配分のほか、遺族の生活保障を目的とする制度であることから、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子または子の代襲相続人、父母などの直系尊属)が遺留分権利者となります。

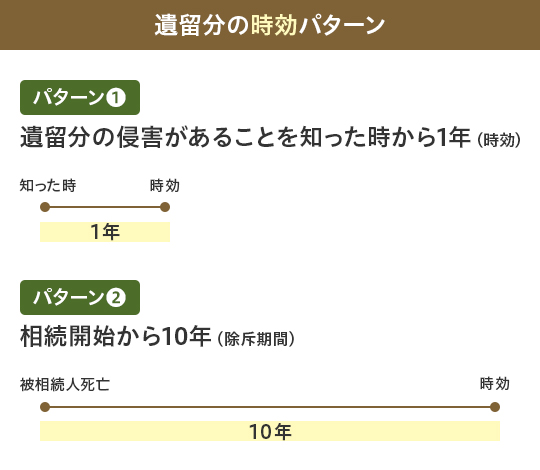

遺留分侵害額請求には、【1年の時効】と【10年の除斥期間】という、2つの期間制限があって、これを過ぎると遺留分の請求ができなくなってしまいます。

2つの期間制限について、次項で詳しく解説していきます。

①遺留分の侵害があることを知った時から1年(時効)

遺留分の侵害による不足分を取り戻すために金銭を請求する権利(=遺留分侵害額請求権)は、【相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年】、この間に行使しないと時効にかかって消滅してしまいます。

| 贈与 |

贈与とは、財産を渡す側(贈与者)と受け取る側(受贈者)で契約を結び、財産を無償で渡すことです。 贈与者の生前に行われる“生前贈与”と、贈与者の死亡を条件に行われる“死因贈与”、いずれも遺留分侵害額請求に影響します。 ※法定相続人への生前贈与は、基本的に相続開始前10年間、相続人以外への生前贈与は、基本的に相続開始前1年間が対象です |

|---|---|

| 遺贈 |

遺贈とは、遺言によって特定の人(受遺者)へ財産を承継させることです。 遺贈も遺留分侵害額請求に影響します。 なお、遺贈と贈与の両方が行われていた場合、遺贈を受けた受遺者から先に遺留分侵害額を支払うことになります。 |

【遺産分割協議で合意した場合は、1年以内であっても遺留分侵害額請求はできない】

遺留分侵害額請求の対象に、相続人全員の合意で成立させる遺産分割協議は含まれません。

「合意したけどやっぱり納得できない」など、遺産分割協議の結果に対して遺留分を請求したい場合は、相続人全員の合意のもと、協議をやり直す必要があります。

時効はいつからカウントされる?起算点について

遺留分侵害額請求の時効は【相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時】からカウントが開始されます。

具体的には、次の3点を認識した時が時効の起算点となります。

- ①被相続人が亡くなったこと

- ②ご自身が相続人であること

- ③ご自身の遺留分を侵害するような贈与や遺贈があったこと

なお、起算点について「実際に認識した時点」を明確に証明することが難しいことも多く、遺留分の侵害について漠然と知っていた場合でも時効のカウントは開始されるため、【ご自身のために相続が開始されたことを知った時から1年で時効にかかる】と考えておくと安心です。

②相続開始から10年(除斥期間)

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始や遺留分を侵害するような贈与・遺贈があったことを知らなくても、【相続開始から10年】が経過すると消滅してしまいます。

この期限を“除斥期間”といって、時効とは異なり、期間の進行を中断することができません。

例えば、なんらかの事情でご自身の遺留分を侵害するような贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内であっても、被相続人が亡くなってから10年が経過してしまっていると、遺留分侵害額請求することができなくなってしまいます。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

遺留分侵害額請求権の時効を止める方法

時効の成立前であれば、相手方に遺留分を請求する意思表示をすることで、時効の進行を止めることができます。

遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた人に対して、口頭で遺留分侵害額請求する意思を伝えることでも有効ですが、「言った・言わない」を避けるためにも、“内容証明郵便”を利用した意思表示がおすすめです。

以下、内容証明郵便を利用した意思表示の方法について、詳しくみていきましょう。

相手方に内容証明郵便を送る

内容証明郵便で、相手方に遺留分侵害額請求する意思表示をしましょう。

内容証明郵便は、「いつ、どのような内容の文章を、誰から誰に差し出されたのか」を郵便局が証明してくれるサービスです。

「言った・言わない」と同様、「送った・届いてない」のトラブルを回避するためにも、相手方に届いたことを証明できるように、配達証明付きにしておくと安心です。

内容証明郵便を送付する相手は、遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた人です。

相手方が複数いる場合、誰に対してどのような意思表示をすればよいのか、判断が難しくなるため、弁護士に相談することをおすすめします。

内容証明郵便に記載する事項

内容証明郵便には、遺留分侵害額請求を行う意思表示として、最低でも次のような内容を記載しましょう。

- 被相続人の氏名、亡くなった日

- 相手方の氏名、住所

- 遺留分を侵害する遺贈や贈与の内容

(贈与の年月日、遺言書の作成年月日、内容) - 遺留分侵害額請求を行う旨

- 請求の日時

- 請求者の氏名、住所、被相続人との関係・続柄 など

内容証明郵便は、記載する内容のほかにも、文字数や行数など細かい制限があるため、弁護士に相談しながら手続きを行うことをおすすめします。

遺留分を請求した後の時効にも要注意!

相手方に内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示をした後は、「金銭債権の時効」に注意しなければなりません。

1回でも遺留分侵害額請求権の意思表示をしておけば、それ以降は、遺留分侵害額請求権が時効によって消滅することはなくなります。

しかし、遺留分侵害額請求権の意思表示をすると、それにより相続人と受遺者等との間に「遺留分侵害額に相当する金銭債権(金銭給付請求権)」が発生します。

この金銭債権は【遺留分侵害額請求権の行使から5年】で時効にかかって消滅してしまうため、注意が必要です。

なお、金銭債権の時効は、2020年4月1日の民法改正により、改正前と改正後では時効期限が次のように異なります。

| 2020年3月31日以前に行使した場合 | 消滅時効10年 |

|---|---|

| 2020年4月1日以降に行使した場合 | 消滅時効5年 |

遺留分侵害額請求の意思表示をしたにもかかわらず、相手方が応じてくれない場合、時効成立によって権利が消滅してしまわないように注意する必要があります。

金銭債権の時効を止める方法はある?

金銭債権の時効は、遺留分侵害額請求権に基づく金銭支払いを求める裁判を起こすことで中断させることができます(時効の完成猶予)。

完成猶予された時効はリセットされて、判決の確定後から新たにカウントがスタートし、そこから10年で時効となります。

なお、遺留分侵害額請求の意思表示に対して、相手方が金銭を支払う義務を認めた場合も、その時点で時効はリセットされます。

この場合も、相手方が承認した時点から新たにカウントがスタートして、5年が経過すると時効にかかるため注意しましょう。

遺言や遺贈の無効についても争う場合の注意点

遺言や遺贈の無効について争う場合は、遺留分侵害額請求もあわせて行うようにしましょう。

遺贈による遺留分の侵害が争点となるケースにおいては、遺言の無効についても争点となることが多いです。

遺言の無効を主張する方法として、“遺言無効確認調停”を申し立てたり“遺言無効確認訴訟”を提起したりすることが考えられますが、これにより遺留分の侵害が考慮されることは基本的にありません。

そのため、遺言無効について調停や訴訟を行っている間も遺留分の時効は進行してしまいます。

遺言の無効が認められなかった場合、その時点で遺留分の時効が成立していると、遺留分が受け取れなくなるおそれがありますので、こうした事態に備えて、内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示をしておきましょう。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

遺留分の期限に関するQ&A

遺留分は放棄できますか?また、放棄するのに期限はありますか?

相続人自ら、遺留分を放棄することは可能です。

遺留分を放棄するにあたっては、相続放棄とは異なり期限もありません。

遺留分侵害額請求しないまま時効が成立すれば、遺留分を放棄したことになります。

【被相続人の生前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要】

被相続人の死後に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可も特別な手続きも必要ありません。

ただし、被相続人の生前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所で手続きをして、許可を得る必要があります。

遺留分の時効が迫っているのですが、相手が請求に応じない場合はどうしたらいいですか?

遺留分侵害額請求権を行使したにもかかわらず、相手が請求に応じない場合は、早急に遺留分侵害額請求の調停の申立てや、訴訟提起をする必要があります。

調停や訴訟をご自身で進めることもできますが、法的な知識が必要となるため、相続問題に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼する際には、相手方が相続した財産を使い込んでしまわないよう、保全措置(相続財産の仮差押え)についても相談しましょう。

調停や裁判を起こすことで、遺留分の期間制限を止めることはできますか?

遺留分侵害額請求の調停や裁判を行っている間、遺留分の時効進行を止めることができます。

調停や裁判で、遺留分侵害額請求が認められると時効がリセットされて、その権利が確定したときから新たに10年の時効がスタートすることになります。

なお、調停が不成立となった場合は、調停終了時から6ヶ月間は時効の完成が猶予されるので、その期間内に裁判を起こす必要があります。

調停不成立後、裁判を起こさないまま6ヶ月が経過してしまうと、時効が完成してしまうので注意しましょう。

遺留分の請求には時効があります。なるべく早めに弁護士にご相談下さい。

遺留分侵害額請求には時効や除斥期間といった期間制限がありますが、決して長い期間とはいえません。

被相続人の財産を調査して、ご自身の相続分や遺留分を計算し、どのような遺贈・贈与によって誰がどのくらい遺留分を侵害しているのかを特定している間に、時効が成立して遺留分を受け取れなくなってしまうおそれがあります。

そのため、「遺留分を侵害されているかも」と感じたら、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。

-

保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)